近日,北京市科學技術委員會公布了2024年北京市科學技術委員會科學技術獎獲獎名單,我校在此次評選中喜獲3項獎勵。

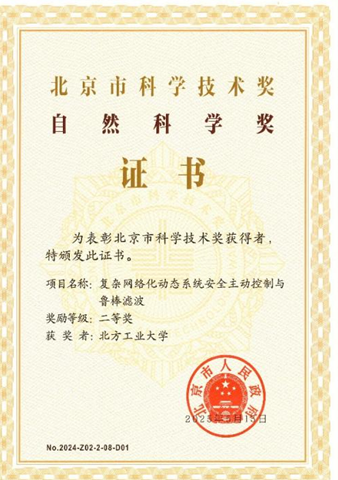

由我校作為第一完成單位,龐中華教授為第一完成人的項目“復雜網絡化動態系統安全主動控制與魯棒濾波”,獲得“自然科學獎”二等獎。姚海波教授參與完成的項目“小凈距超大跨隧道建造關鍵技術及應用”,獲得“科學技術進步獎”二等獎。胡長斌教授參與完成的項目“保障超大城市用電安全的需求側資源靈活調節關鍵技術及工程應用”,獲得“科學技術進步獎”二等獎。

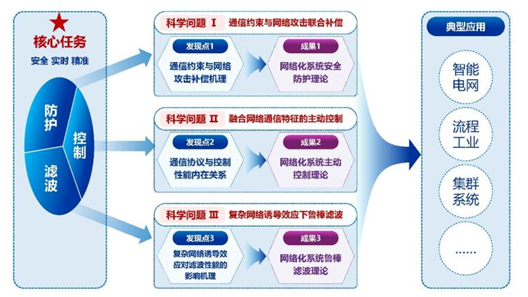

“復雜網絡化動態系統安全主動控制與魯棒濾波”項目圍繞復雜網絡化動態系統的安全防護、主動控制與魯棒濾波三大核心科學問題,展開了系統深入研究,取得了一系列突破性創新成果。項目發現了網絡時延精準實時補償的運行機理,解決了網絡化系統安全性與實時性難以兼顧的關鍵難題;闡明了協議調度、狀態估計性能與閉環控制性能之間的內在聯系,突破了數據驅動控制理論分析困難的瓶頸;揭示了衰減測量、隨機非線性與混合噪聲對濾波性能的影響機理,攻克了在復雜網絡誘導效應下魯棒濾波性能難以定量評價的難題。在此基礎上,項目建立了復雜網絡化動態系統安全主動控制與魯棒濾波的理論框架,形成了系統化、原創性的研究體系,獲得了國際學術同行的高度認可,相關成果已成功應用于智能電網、流程工業與集群系統等典型領域,為復雜網絡環境下自主安全控制技術的發展提供了重要的理論支撐與工程示范。

龐中華教授團隊長期專注于網絡化智能控制與系統安全防護領域的研究,承擔國家自然科學基金面上/青年項目6項、北京市自然科學基金重點/面上項目4項及其他省部級項目多項,在無人集群控制、網絡化預測控制、數據驅動控制、系統安全性與隱私保護等前沿方向取得豐碩科研成果。

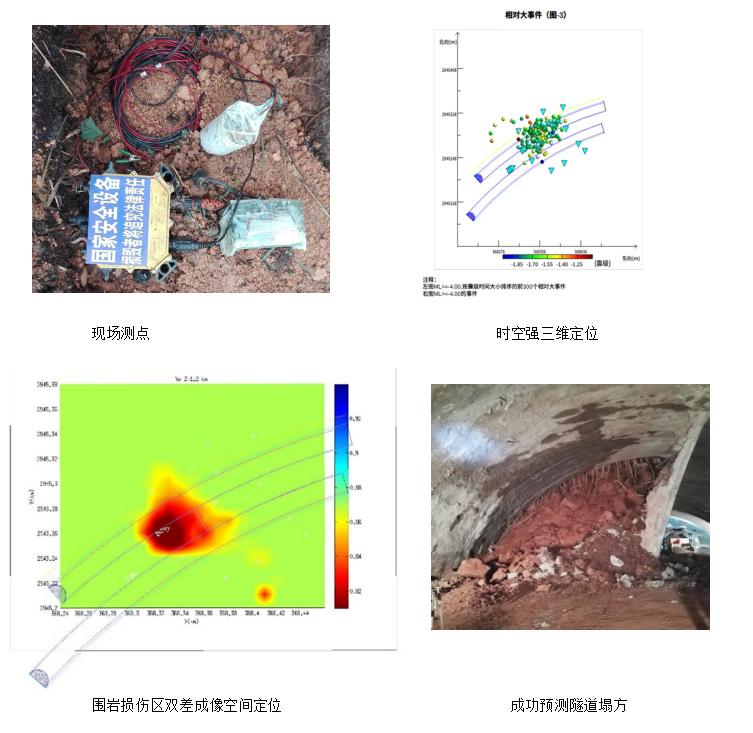

“小凈距超大跨隧道建造關鍵技術及應用”項目,在業內率先將微地震監測技術應用于淺埋軟巖超大跨隧道的施工監測中,進行防塌方、冒頂災害預警。基于隧道開挖圍巖損傷引起微地震的原理,采用微地震信號拾取、識別和精確定位技術,實現了圍巖損傷的早期發現、規模定量和空間定位,結合數值分析,成功預警隧道塌方和大變形等災害,建立了監測預警系統。已在多個隧道工程中實現成功應用,突破了傳統新奧法依賴初支變形速率這種間接指標實施預警容易導致誤報的弊端,為提高隧道施工安全取得顯著成效。

姚海波教授長期從事復雜艱險條件隧道施工技術與施工災害防控方向的研究和教學,曾主持財政部基金課題一項,鐵道部基金課題一項,多次參加國家和地區重點工程咨詢、科研與技術服務,主持探測、治理包括海底隧道、巖溶隧道、高瓦斯隧道、高原隧道等各類高風險隧道累計長度160Km,橫向經費2000余萬元。成果先后獲得鐵道部科技進步特等獎一項,省部級一等獎4項,二等獎3項。

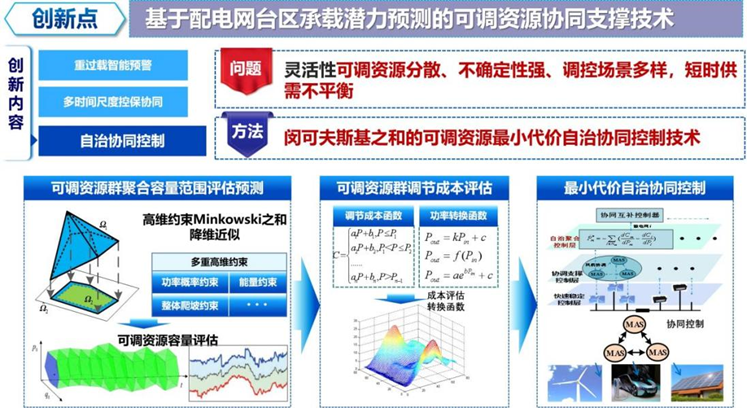

“保障超大城市用電安全的需求側資源靈活調節關鍵技術及工程應用”項目,針對超大城市負荷政治性調節潛力需求高、迎峰度夏(冬)電力保供壓力大、城區高密度負荷臺區承載力不足、郊區分布式能源接入引發供電可靠性風險等核心問題,通過構建多主體協同的需求側資源互聯體系、研發配電臺區負荷與能源協同優化算法、制定分層分區精準調控策略,實現了超大城市負荷靈活響應和臺區承載力增強等多重目標,為保障超大城市用電安全、支撐新型電力系統高質量建設取得顯著成效。

胡長斌教授團隊深耕微電網領域10余年,聚焦規劃運行、優化控制、能量管理、關鍵設備研制等核心方向,成功研發具有100%自主知識產權的微電網系列產品,與國網北京電力、河北電力、中海油、許繼等能源龍頭企業合作完成多項標志性科研成果。

北京市科學技術獎于2002年由北京市政府設立,旨在獎勵優秀科技個人與團體。獎項分3項人物獎和3類項目獎,人物獎聚焦重大發現、技術突破與國際合作人才,項目獎分別側重重大科學發現、核心技術突破、技術創新及應用推廣。2024年北京市科學技術獎共授予38位科學家獎、193項成果獎。成果獎包括自然科學獎57項、技術發明獎24項、科學技術進步獎112項。

此次榮譽的取得,是學校深入貫徹教育強國、科技強國、人才強國戰略的生動實踐,彰顯了科研體制機制改革的顯著成效。學校將持續深化有組織科研模式,進一步激發創新活力、凝聚攻關合力,引領我校廣大科研工作者以此次獲獎為新的起點,錨定高水平科技自立自強目標,勇擔時代使命,為加快推動北京國際科技創新中心建設貢獻更大智慧與力量。

編輯:左芳舟